【教練與物理治療師的專業分工:互補而非取代】

- Coach Sammy Wong

- 2025年7月1日

- 讀畢需時 3 分鐘

已更新:2025年8月5日

Introduction

在健身與復健的領域中,教練與物理治療師常常被拿來比較,甚至有人會問:「教練和物理治療師都在進行動作訓練,兩者有什麼差別?」除了物理治療師會教動作外,有教練也會開始進修一些手法相關課程,操作關節鬆動與筋膜放鬆的相關技巧,在觀感上讓人感覺與物理治療師有相似之處。兩者都是面對人體的職業,目標都想讓人體的狀態得到改善,在工作內容上確實有一些交集,但核心目標與專業分工卻截然不同。作為一名教練,我認為我們應該更清楚地了解彼此的角色,並以合作的心態共同幫助學員或病患達成健康的目標。

目標不同:治療與訓練的分野

物理治療師的主要目標是「治療」,幫助病患從傷病中恢復,讓原本受損的身體功能得以重新運作,至少回到能夠進行日常生活的水平。這通常需要非常細緻的操作,專注於特定的關節、肌肉或神經功能,並以低強度、漸進式的方式進行。而教練的目標是「訓練」,幫助學員提升身體素質,無論是力量、耐力、速度還是日常活動的表現。我們的重點在於讓學員在健康的基礎上變得更強、更快、更有活力。訓練的強度通常高於治療,動作的設計也更接近實際生活或運動需求。這樣的分野決定了兩者操作的方式與細節會有很大的不同。

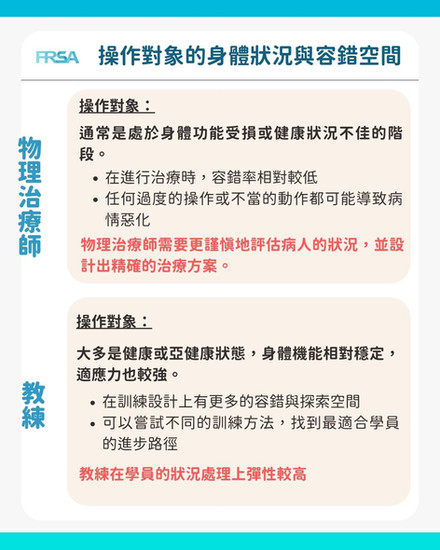

操作對象的身體狀況與容錯空間

物理治療師面對的病人,通常是處於身體功能受損或健康狀況不佳的階段。這意味著在進行治療時,容錯率相對較低,任何過度的操作或不當的動作都可能導致病情惡化。因此,物理治療師需要更謹慎地評估病人的狀況,並設計出精確的治療方案。相較之下,教練面對的學員大多是健康或亞健康狀態,身體機能相對穩定,適應力也較強。這讓我們在訓練設計上有更多的容錯與探索空間,可以嘗試不同的訓練方法,找到最適合學員的進步路徑。

知識背景與思考方式的差異

物理治療師與教練的養成教育與進修方向不同,也導致了我們在面對同一問題時,切入點與思考方式會有所不同。治療師的教育背景更加專注於病理學、解剖學、神經科學等,目的是解決身體的功能障礙;而教練的背景則更傾向於運動科學、訓練學、動作模式的優化,目的是提升身體的運動表現。舉例來說,當面對一位肩膀疼痛的學員,治療師可能會專注於檢查關節活動度、肌肉失衡等問題,並以治療的方式減輕疼痛;而教練則可能會從動作模式、力量分佈的角度,設計一套能幫助學員改善肩膀功能並避免未來傷害的訓練計劃。這樣的差異並不是對錯之分,而是基於各自專業背景的不同選擇。

互補而非取代

事實上,教練與物理治療師並不是競爭關係,而是互補的合作關係。治療師幫助病患恢復健康,教練則在健康的基礎上幫助學員變得更強。當學員的身體狀況超出了教練的專業範疇時,我們應該主動轉介給治療師;同樣地,當病患從治療中恢復後,治療師也可以推薦他們進行適當的運動訓練。這樣的合作模式,才能真正為學員或病患帶來最大的益處。

結語

不需要取代其他職業,而是專業分工、相輔相成,這是教練與物理治療師應該秉持的態度。我們的共同目標是促進人們的健康與生活品質,無論是治療還是訓練,都只是通往這個目標的不同路徑。唯有尊重彼此的專業,懂得適時轉介,才能讓每個人都在正確的時機,接受到最適合的幫助。

留言